99年6月份研讀活動紀錄

(本頁會議內容為 許淑婷 整理紀錄,非發表人原始文章)

時間:99年6月12日(六)

地點:國立臺灣師範大學勤大樓6樓專題討論室

主辦單位:簡帛資料文哲研讀會

活動內容:

|

研讀總次序 |

時間 |

主讀人 |

研讀內容 (書目章節或篇次) |

討論議題 |

|

15-1 |

99.06.12 下午2:00~3:00 |

周敏華 (南亞技術學院通識教育中心講師) |

《建武三年候粟君所責寇恩事》 |

《建武三年候粟君所責寇恩事》簡再探 |

|

15-2 |

99.06.12 下午3:00~4:00 |

周美華 (玄奘大學中文系講師) |

《二年律令•賊律》 |

《二年律令•賊律》的守城律令之承襲及相關制度的探討 |

|

16 |

99.06.12 下午4:00~6:00 |

程克雅 (東華大學中文系副教授) |

《上博七.吳命》 |

《上博七.吳命》字形探討及內容導讀 |

活動紀錄:

場次一之一

題目:《建武三年候粟君所責寇恩事》簡再探

主講人:周敏華老師

周敏華老師自《居延汗簡》中選擇了《建武三年候粟君所責寇恩事》這一組簡文,探討漢代西域地區的民事案件糾紛是如何處理的。其中有幾個問題,如簡文中的被告寇恩為何由「都鄉嗇夫」問訊?原告候粟君移報到「府」裡的「府」所指的是哪個單位?這個「府」有無審訊權?而簡文中又提到「政不直」又應該做何解釋?

漢律規定,無論是自首或提告,受理及審理訴訟的基本單位在縣廷,若自首或提告者遠離縣廷,可以在就近的都鄉辦理,由都鄉嗇夫聽訟,並將驗問結果製成爰書上呈縣廷。無論民事或刑事案件,受理單位都在縣廷,所以簡文中所提需要移文給寇恩所居都鄉,是以寇恩居地離縣廷較遠為考量。但都鄉嗇夫僅負責聽訟,將結果製成爰書呈報縣廷,本身並無審判之權責。除非攸關死罪,否則縣廷可以自行裁決,無須再上呈給郡守。

候粟君控告寇恩曾受雇為其販賣漁獲,但寇恩所繳回之錢數不足原先講定之金額。寇恩則自白他已經以候粟君該給予自己的酬勞,再加上候粟君該给自己兒子的工資,補足先前約定該给候粟君的差額。然而因兩造認知有所出入,故有此民事上的雇傭與債務糾紛。這則「責寇恩冊」最大的問題在於雙方沒有債券,也沒有公證人,因此形成各說各話,沒有足夠憑證以供比對的情形。

既然判決權在縣廷,而侯粟君雖任職於軍事系統,而縣廷則為司法機構,侯粟君便沒有權力干預司法審判,發生糾紛時也只能請縣廷審理。而在「責寇恩冊」出現的「府」,究竟是「太守府」或「都尉府」?甲渠候是都尉府的下屬,都尉府又隸屬於太守府之下。居延縣廷的秩級雖與甲渠候相等,但縣廷只需對郡守(太守)負責,故候粟君不滿都鄉驗問的結果而告至上級都尉府。都尉府因無權管轄縣廷,只能行文縣廷就候粟君所提告內容,與寇恩言詞有牴觸之處再行驗問。故簡文中所提「今候奏記府」,候粟君所奏只能是都尉府,而非太守府。

但都尉府沒有裁決權,為何候粟君仍奏報至都尉府?此乃由於漢代邊塞的債務糾紛可由上級代為催討。雖然此樁糾紛尚未裁決,但候粟君認為寇恩欠債,自然依照常規向上級稟報。其次,由於寇恩的驗問結果都顯示寇恩沒有欠債,候粟君不滿這種結果,決定親赴都鄉與寇恩對質,但候粟君是軍事人員,若要前去與居延有段距離的寇恩居住地,則需得到上級都尉府的同意,或授予符傳,才能通行。都尉府接受候粟君的奏報後,認為這件糾紛有必要釐清,也同意候粟君前往都鄉與寇恩對質因此都尉府行文給居延縣廷,縣廷再行文給都鄉請求再次驗問寇恩,以及指示都鄉接受候粟君詣鄉驗問的申請。

最引起學界討論的便是「政不直」應做何解釋。在秦律與漢律裡皆有「不直」罪的規定,官吏審獄時,若蓄意將罪行加重或減輕,或無人提告卻進行審理,都是犯了「不直」罪。而「責寇恩冊」有「不直者」三字,若為判決內容,便不可能是針對寇恩,因為秦、漢律裡只有官吏才會犯下「不直」罪。若是判處候粟君為政不直,也應該針對他職務上的疏失,但此卻與寇恩之間的糾紛並不相干。

有學者認為候粟君在整樁案件屬於「誣告」,但漢律裡「誣告」本來就有另一條罪名,因此「不直」和「誣告」是兩個不同的罪名,彼此並不相涉。裘錫圭先生將「政」釋為「正」,具有「判定」的成分。而在漢簡中,關於金額的表述全寫作「直」,即價值的「值」寫成「直」。因此「責寇恩冊」裡的「不直者」經比照前後文以及當代的簡牘資料,或可直接釋為「價值」。如此「政不直者」等句可解釋為:縣廷依據兩造的自證爰書內容,評估究竟哪一方收受與給付的金額不合理,以做出正確的判決。

「責寇恩冊」簡中的財務糾紛導,因為雙方的雇傭合作並未簽訂任何契券,而且彼此對於債務認知差距極大,因此多次來回進行驗問工作。從《居延漢簡》的相關簡牘所記載,可知在居延地區的債務雙方只要備有契約,即可請求上級為債權代理人,替其催討債款。候粟君與寇恩之間由於沒有契券,即使候粟君認為寇恩尚有欠款未繳,但因沒有憑據,便無法登入債名籍,也無法按照當時的法定程序,請求上級代為催收欠款。

由《居延汗簡》的相關簡文記載,可發現居延地區對於債務糾紛的處置頗有規劃,且運作極為成熟,不因雙方的身分、官階有別而影響債務的正常處置。在司法審理上,可見都鄉並未因為都尉府的介入而影響訊問作業,縣廷也僅轉達都鄉有關都尉府批准候粟君至都鄉驗問的移文。都尉府雖是甲渠候官的上司,卻是軍事系統,自然無權過問司法體系的作業內容。由此亦可推測,都尉府不僅沒有裁決權,也不得干預縣廷的裁決結果。「責寇恩冊」的內容顯示漢代西北邊疆地區竟有如此完善的債務、債權處置管理,軍官與客商的經濟權益完全等同,恰可做為漢代民法制度史的補充資料。

場次一之二

題目:《二年律令•賊律》的守城律令之承襲及相關制度的探討

主講人:周美華

周美華老師由《二年律令.賊律》中有關守城將士及其親屬違法時的連坐之法,發現並非來自秦律,因為秦律之中無論攻城或守城都沒有類似的刑罰。戰國時期的商鞅未將連坐法納入攻、守城的相關法典,然而「刑罰用稀」的漢初卻將連坐法的施用列入守城不力的正典。究竟是何歷史條件導致秦、漢之際取捨這套制度的考量,值得深入探究。由於這套法令與戰爭有關,美華老師由秦、漢的軍功爵制度入手尋找相關線索。

《二年律令.賊律》的雛型在戰國時期已有,如《墨子.號令》篇的規定除了將士守城,連百姓也需參與守護各個街道出口。若違犯相關法令者,其族人遭受連坐的刑罰竟更為嚴重。然而《商君書.兵守》篇卻未曾見到如《墨子》書中守城降敵的重罪刑法,只有對攻城的陷隊之士因畏懼「不知疾鬬」、「不能死之」者有具體懲罰。從商鞅變法可觀察到秦法側重攻城方面,故相關規定較為嚴厲,雖然如此,秦律有關攻城或守城的相關法律,仍比戰國時期的其他國家,甚至漢初輕得多。其中的原因,可能在於秦國的主要目標是兼併六國,又明訂有不論宗室而只論軍功的軍爵制度,因此可藉由獎賞的手段利誘平民,甚至促使奴隸奮勇殺敵,以求改變身分階級的機會。再者秦國大多攻擊他國,是以較無守城而降敵的疑慮。但漢初由於高祖所分封的宗室,為握有政治實權(能使用自己國內的法律,享有收稅及擁有軍隊的權力)的諸侯王,因而中央政府時常受到地方諸王的威脅,乃至有「諸侯人來犯」的問題。不過,漢初的軍功爵制與秦代有所不同:秦代即使是最低爵位者,也與庶民明顯有別,每一級爵所享的待遇是漸進的,權益按照爵級累增;但漢代的高、低爵位所享待遇明顯有所差別(「左庶長」與「五大夫」僅差一級,但前者可有宅七十四,後者只有宅二十五,待遇懸殊。這兩級爵是高低爵位的分界點)。漢代的爵位會決定生活的享受及利益,社會地位也明顯不同。當高、低爵級有明顯差異,使得低爵級的價值並不明顯,而獲得爵級不是採用首級建功,提昇爵級的條件又比較嚴苛的情況下,便難以吸引士卒為求爵位以及其所帶來的種種好處,願意奮勇抵抗。

因此,《賊律》之制定,具有幾個時代因素:1.被允許擁有經濟與軍事實權的王爵的設立,使得漢初出現秦朝所沒有的「諸侯人來犯」之問題。(秦朝採行中央集權的郡縣制,因此地方沒有經濟和軍事的實權)2.軍功爵制的權益變化無法激勵士氣,守城士兵投降或棄城的種種可能,讓中央政府無法掌握。3.漢初的分封,使諸侯國擁有經濟及軍事的實權,反而削弱中央本身的實力。基於上述原因,在缺乏軍爵制的利誘以激勵守城士卒的情況下,只能由刑罰入手,將刑罰訂得更為嚴厲,以連繫三族一同入罪的重法,迫使士卒有所畏懼,而不敢輕易投降或棄城。然而漢初雖採此重罰,卻不使用戰國時的車裂之刑,以及秦律的連坐,僅達到反坐其罪(入罪的三族最多被判受與犯法者相同的刑,不再額外加重)。漢初已將守城律訂得比秦代嚴苛,於是在連坐三族上有若干減省,既無車裂之刑,連坐的刑罰最多是反坐其罪,仍可看出執政者為爭取民心所用的心思。

問題討論:

1.問:「腰斬」與「棄市」在實質上都是造成死亡,兩種刑罰有何輕重分別?

答:腰斬施行之後,受刑人未必會立即死亡,會延長其身體所承受的痛苦;棄市是斬首,受刑人會立即死亡。因此其輕重程度的判別,是以受刑人所受的痛苦來區分的。

2.問:《漢書.刑法志》有提到「具五刑」,那麼《二年律令》中卻不見「具五刑」,原因為何?

答:史書上有記載,呂后時期將「具五刑」廢除,所以二年律令未見「具五刑」後才將犯人「棄市」,算是減輕受刑人的痛苦。

3.問:呂后廢除「具五刑」與漢文帝廢除「肉刑」之間是否有所關聯?

答:「具五刑」廢除後,肉刑仍舊存在。肉刑的廢除和耳熟能詳的緹縈救父一類的故事較為相關,主要是漢文帝考慮到肉刑會損傷人的肢體,損傷的肢體無法再復原,因此將肉刑改為「笞刑」。然而「笞刑」實際施行之後,卻又出現因杖責犯人致死的情形,這大概是漢文帝始料未及的,於是刑罰又所有調整。

□補充:《睡虎地秦簡》的刑罰條文內容,已可見秦律對於戰國以前的刑罰傳統有部分的繼承,但也有一些是秦國新創的。秦律的調整顯然是為了適應時代需求,保留傳統的、可行的舊法,以及創設新法。(語意不明,繼承或新增是以何法為準?)。肉刑即是承繼遠古以來即有的,但秦代以前的肉刑是主刑,之後則將肉刑降為陪刑。《睡虎地秦簡》也出現能夠以爵位抵免肉刑的例子,算是有所改革。而秦代新發明了「徒刑」,如鬼薪白粲、隸臣妾等,讓犯較輕罪刑者服勞役。若刑徒服勞役時展現極佳的能力,就會被官府留下予以重用,所受待遇也會有所不同。

場次二

題目:《上博七.吳命》字形探討及內容導讀

主講人:程克雅老師

程克雅老師為與會眾人介紹《上博七》裡的〈吳命〉一篇。這篇簡文可算是較為新出的,因此在網路上也有不少相關的討論。以下分由幾方面來介紹這篇簡文:

一、性質:夫差黃池爭霸、吳楚戰書、抗楚救陳、外交辭令彙編等說法。

二、議題:

1.人物:大致圍繞在夫差上,也有人認為有討論到季札。(雖然簡文沒有,但《國語.吳語》有。然而這恐怕不可能,因為年齡與史事不合。)

2.史事:抗楚救陳、黃池爭霸、夫差伐陳。同時也可從簡文中看到外交辭令的作用。

三、編聯:

陳偉的編序:3-1-4-5上-8下……

李銳的編序:3-1-5下-4-5上-8下-6……

張崇禮的編序:3-1-5下-4-5上-8下-6-7-9

然而上述都沒有明確的討論到第2簡應該如何編入。

四、內容事義:

1.三大夫的出現是在7-9簡裡,故簡文整理者在簡述〈吳命〉內容言三大夫知事是簡文「首述」,似乎有疑。

2.吳王派臣屬犒勞周天子。

五、世系:

第9簡有約略提及吳的世系。吳為周朝姬姓之國,因此言辭中有自矜之氣。

六、需要注意的關鍵詞:

簡1:殃、駭、走、告、祥、先人。

簡2:緥[糸夸]。

簡3:天不中。

簡4:桃、[辵毛]。

簡5:賵、志、引、[干攴]。

簡6:豊。

簡7:度日。

簡8:姑姊大姬。

簡9:暑日。

七、〈吳命〉簡的文句互見:

簡1:馬將駭,或童之……

《說苑.正諫》:馬方駭而重驚之……

簡2:孤居緥[糸夸]之中……(陳偉認為應讀為「保阿」)

《漢書.李尋傳》:「諸保阿乳母……」

簡3:昔上天不中……

《尚書.呂刑》:永畏惟罰,非天不中。

簡4:孤吏(使)一介吏(使),於桃[辵毛](勞)其大夫……

《周禮.秋官.小行人》:凡諸侯入王,則逆勞於畿,及郊勞……

簡5:軒輓之賞……

《說苑.立節》:義者軒冕在前,非義弗受;斧鉞於後,義死不避。

《說苑.善說》:前雖有乘軒之賞,未為之動也;後雖有斧質之威,未為之恐也。

簡6:攝周子孫……惟吳伯父。

《周禮.天官.序官》:惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。

簡7:故用使其三臣……寡君一人……

《詩.小雅.巧言》:他人有心,予忖度之。(度日,猶言預定日期)

簡8:先王姑姊大姬之邑。

《左傳.襄公十二年》:天子求后於諸侯。諸侯對曰:夫婦所生若而人,妾婦之子若而人,無女而有姊妹,及姑姊妹,則曰:「先守某公之遺女若而人」。

孔疏:《釋親》云:父之姊妹曰姑……蓋父之姊為姑姊。

《左傳.昭公三年》:箕伯、直柄、虞遂、伯戲,其相胡公、大姬,已在齊矣。(提到「大姬」的用例)

簡9:自望(暑、曙)日以往必五六日……

《呂氏春秋.重己》:一曙失之,終身不復得。(有學者認為該字是「曙」)

八、文化涵義與學術價值:

1.有助於出土文獻與傳世文獻的互證。

2.補史實的空缺。

3.瞭解吳王夫差的歷史形象。

4.瞭解晉、吳、陳及春秋時南方諸國爭霸的形勢。

5.重整勾吳文化的史料與內涵。

6.建立語源與方言成詞(熟語)互證的理據。

問題與討論:

1.問:《國語.吳語》和〈吳命〉的同質性與異質性是否有比較明顯的例子?

答:兩者的同質性出現在句式,如夫差追述先君事蹟的句子,然而簡文是夫差追述先君,《國語.吳語》則是記吳越事蹟居多,但提到吳之先祖,便會使用套語成詞。

2.問:「自望(暑、曙)日」是否可以更明確的定為冬至,表示約定冬至開戰?

討論:在《春秋經》哀公十三年記載黃池會盟事件是在夏季,若說是冬至有牽強之處。然而會中有人提出是否跟曆法有關,亦即周曆是夏季,但實際上使用的夏曆算起來是冬至時分。(也就是說記史者使用的曆法和實際上的節令不相同。《左傳》便有節令記載與實際節氣不符的情形。)但此說需要很多的證據去證明,恐怕是難以成立的。

□補充:因為〈吳命〉並非完簡,每一支簡只有十多公分長,若以一支完簡約四十公分的長度來看,肯定佚失不少字數,只能推測殘缺的部分可能記載了什麼。即使如此仍然可以稍微看出吳欲聯陳抗楚之間的折衝,而且還需要顧及西北方的晉國,可見吳國的處境有其艱難的地方。

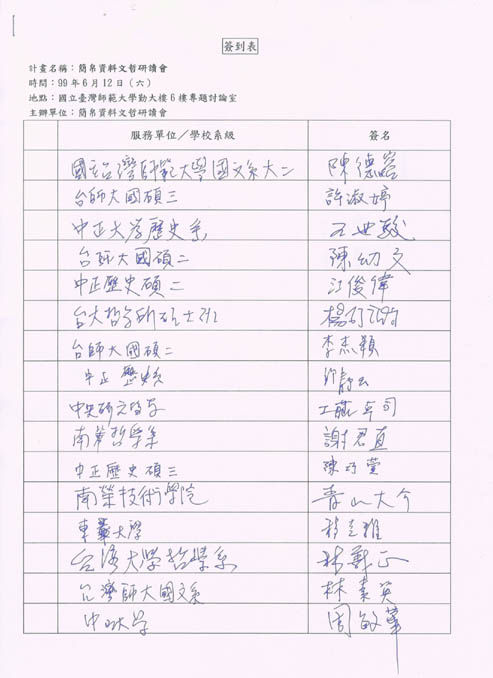

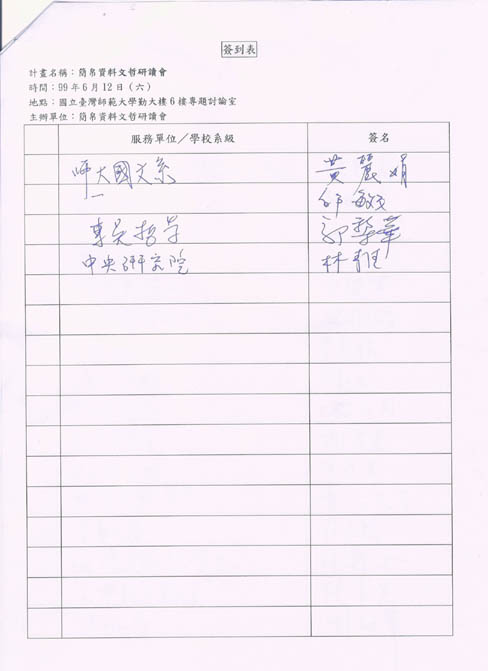

活動參與人員:

活動照片:

↑周敏華老師主讀

↑周美華老師主讀

↑研讀活動概況

↑周美華與周敏華老師答覆提問

↑程克雅老師主讀。