98年12月研讀會摘要

(本頁會議內容為 許淑婷 整理紀錄,非發表人原始文章)

時間:98年12月12日下午2時~6時

地點:國立臺灣師範大學勤大樓6樓專題討論室

主持人:林素英(台師大國文系專任教授)

|

研讀 |

研讀日期 (年月日) |

主讀人 |

研讀內容 (書目章節或篇次) |

討論議題 |

|

1 |

98.12.12 下午2時~4時 |

林素清 (中央研究院歷史語言研究所研究員) |

〈武王踐阼〉 |

〈武王踐阼〉導讀 |

|

2 |

98.12.12 下午4時~6時 |

馮時 (中國社會科學院考古研究所研究員) |

〈鄭子家喪〉 |

〈鄭子家喪〉釋文導讀 |

摘要:

主讀內容:

第一場林素清老師〈武王踐阼〉導讀

一、竹簡外部問題

〈武王踐阼〉這篇竹簡採上下留白的三段編聯,劉洪濤以為此篇與〈民之父母〉在寫法上一樣,編制也相同,可能是連在一起的兩篇文章。林素清老師以為竹簡的書體研究目前較少人進行,而上博七多有甲、乙本的情況,應該可以做書體、字跡的比較。由書體字跡來看,復旦大學的讀書會認為其中出現兩種書體版本(前十簡和後五簡不同),以為是兩篇文章;李松儒以為有兩種版本,但有三種字跡,第三種字跡是後世整理簡文的人在校改文章時所增上的,故僅有數字。上述是由字體來區分版本,但這些都無法獲得確切證明,雖然是一種研究的方向,但做字跡比較有其危險性存在。

在簡文裡提到太公的稱呼有二稱:第11點稱「太公望」,第1簡稱「師尚父」,有人推測這可能和地域有關(齊、楚的差別),但以稱呼的使用情形很難確定其所處的地域。郭店簡裡可能會同時出現不同國的文字,因為抄手在抄寫齊國傳本時,仍保有自己本身為楚人的寫字習慣,所以可能會夾雜使用。在此,要明確區分各國文字是困難的,但可以看到各系文字在文中所占的比例可能有多少,如第7簡裡文字的辵部寫法有所不同,就可以去探究它的來源,這是一個可以嘗試的方向。

二、簡文釋讀

【第1簡】武王和太公的問答。簡本有稱太公,也有稱師尚父,傳至唐寫本時僅餘「太公」一稱。關於此篇的傳世版本問題可見劉洪濤〈用簡本校讀傳本《武王踐阼》〉一文。由於傳世文獻的文字與簡文有異,也產生了哪種版本比較好、較為正確的問題。對此,只能有「竹簡本是目前所見最早的戰國本,接近原始本、抄寫時代早」的想法,但未必就比傳世本來得好。上引劉洪濤先生之文即認為傳本有誤,林素清老師不完全贊成這種說法。

簡文也提到了四個上古帝,文句皆是問句,是一種客氣、含蓄的說法。先秦的語句用法特殊,身分越高說話也越客氣,常使用問句(「……乎?」),而這種語言方式有助於判斷說話者的身分尊卑。在第1、2簡皆有「微」(去掉「ㄔ」)字,關於此字已有許多討論,林素清老師以為第1簡的「微」讀成「幾」,第2簡的便讀「微」,意義有所區別。

【第2簡】「丹書」一詞依復旦讀書會解為「赤雀所銜之瑞書」較正確。此簡的武王齋三日,後續的武王皆是齋七日,亦有不同之處。「踰」、「降」互為解釋,在簡文中常見(如包山楚簡即是),「踰」、「下」也會互用。此簡的「幾」參照《大戴禮記》讀成「階」即可。「以書見」一句,裘錫圭先生有專文討論,林素清老師以為「見」字從不同的偏旁,在某個時期是區別文義之用的,如這篇簡文即有同字不同偏旁的情形,下邊所從字形不同則義不同,作「見」或「視」,但這種用不同偏旁來區別用字的時間可能不久。「見」字在此讀「視」文法不通,推測原文可能脫去一字,但補字又非理想之舉,唯在此作「視」解比原釋文好。

【第3簡】此簡比傳世本多出數字。[木曲]字之前未見,從字形上來看和「曲」很像,也有諸多討論(作「磐」、「矩」等解」,或許念成ㄐㄩˇ或ㄑㄩ,指行禮步行時的角度,可能比較合理。此文有兩個「道」字,但寫法不同,有人解為「傳」(傳述),林素清老師以為作「轉」(轉述)也許比「傳述」好,但這個推論存在字形上的問題。

【第4簡】此簡文字內容是本篇的重點,講「怠」、「義」的關係。(後文則是「敬」、「怠」的關係,故有人推論這支簡的「義」可能是「敬」之誤,復旦讀書會即糾正此簡的「義」字)第11、12簡也有類似的句子。此簡的文句在傳世文獻中未必四句皆有,《六韜》也有類似的句子,《大戴禮記》的「敬勝怠」較好。「兇」字有人以為不是作「兇」,下半偏旁應是「心」,但在此釋為「兇」即可。

【第5簡】此簡表明若不妥善行事,則會影響國運。武王開始在自身周圍寫座右銘提醒自己。

【第6簡】此簡開始是紀錄武王所寫的座右銘內容。銘文的數量在傳世文獻皆有所不同,內容也不太一樣,如《大戴禮記》、《後漢書注》、《太平御覽》所引用的內容略有不同。簡文已說席之四端,又再講右端等處,復旦讀書會據《大戴禮記》的記載,認為簡文脫了「席前左端之銘……」句子,此說較合理。《大戴禮記》所用的「敬」字有押韻,比簡文所用的「戒」字為佳,但可能只是版本不同所致。

反「側(宿)」,此字首見,從宀從人從☉,學者各有其說,林素清老師依原釋文及劉信芳先生之說(劉信芳:〈竹書《武王踐阼》「反昃」試說〉),作「側」即可。「民之反側,亦不可志」,此二句和今本對讀,今本作「以忘」,即「也不可以忘」,下文即表達對人民的關心。

【第7簡】「所」,復旦讀書會釋作「殷」,即「殷鑑不遠」,用殷滅亡之教訓為戒。「而」,有作邇,也有作語助詞的「而」之用。《大戴禮記》作「所」,從之即可。「皇皇」復旦讀書會作「惶惶」較佳,惶恐之意更能表現文義。「為『機』」,《大戴禮記》作「機」,是「几」之意;劉洪濤認為是「弩機」(劉洪濤:〈談上博竹書《武王踐阼》的機銘〉),箭射出就追不回,戒示慎口、慎言語。「鑑銘」是鏡子的銘文,鏡子只能看到前面,無法同時照到背後,提醒自己行事要小心,自己有盲點、無法察覺之處。宋代的鏡銘有作「視爾前,慮爾後」之語。

【第8簡】「與其溺於人,寧溺於淵……」中山國王銅器銘文也有出現,可能是當時流行的話。「盤銘」之「盤」在隸定上有作「盤」,也有作「盥」。「誨」,復旦讀書會釋為「唯」,但字下缺「日」,陳偉則釋為「諺」(陳偉:〈《武王踐阼》「應曰」試說〉)。

【第9簡】「言」,復旦讀書會作「然」。「枝(枳)」可作「杖」,因為銘文的內容和所刻的器物有關,故讀成「杖」即可。(簡帛網有數篇相關文章,可參考)

【第10簡】「卣」,今本作「牖」,但在簡文字體上並沒有證據顯示此二字的關係。劉洪濤認為釋為「戶」(劉洪濤:〈上博竹書《武王踐阼》所謂“卣”字應釋為“戶”〉,字形較為相近。

【第14簡】首字殘缺,沈培認為是「昌」字的殘餘,在韻讀上比「利」更佳。(沈培:〈《上博七》殘字辨識兩則〉)

未能解決的問題:這篇簡文在第14簡有許多黑點,有何用處?重文?斷句?合文?錯字的標示符號?而且此簡重複抄寫句子(「欲盛志則喪……欲勝志則兇」),為何類似句子出現兩次?可能有抄錯的情況。黑點代表的意義還有待釐清。

第二場馮時老師〈鄭子家喪〉導讀

馮時老師擬作一文,篇名為〈《鄭子家喪》與《鐸氏微》〉,主旨為〈鄭子家喪〉的釋文與文義理解,以及探討〈鄭子家喪〉與《鐸氏微》的關係,亦即藉由簡文來做《春秋》學的研究。在《史記.十二諸侯年表》提及鐸椒作《鐸氏微》,《漢書.藝文志》也載記《鐸氏微》三篇,馮時老師認為這二者之間可能是有關連的。

一、釋文

1.就,訓為「會」,會合、會集之意。

《逸周書.諡法》訓「就」為「會」。俞樾《群經平義》:「就」與「集」一聲之轉。《韓詩.小旻》:「是用不就」。馮登府:就,毛作「集」。

2.以邦之怲

「以」訓為「因」。《左傳.僖公十五年》:「以此不和」。「以」為「因」。

「邦」,簡文中提到楚皆言「楚邦」,晉、鄭則言「晉人」、「鄭人」。

怲,訓為「憂」,依原釋文即可。

3.以急於 含

「以」讀為「已」。《大戴禮記.虞戴德》:「君以聞之」。「以」即「已」。

「㤂」,即「急」。

4.而後楚邦使為諸侯正

![]() ,讀為「使」,「假使」之意。「諸侯正」即諸侯的霸主,楚莊王和晉爭霸,曾發生邲之戰而勝。《助字辨略》:「《論語》:『使驕且吝』。劉淇:『使』,假使之辭。」

,讀為「使」,「假使」之意。「諸侯正」即諸侯的霸主,楚莊王和晉爭霸,曾發生邲之戰而勝。《助字辨略》:「《論語》:『使驕且吝』。劉淇:『使』,假使之辭。」

5.將保其恭儉

「恭」,原作![]() (甲本)、

(甲本)、![]() (乙本)。皆从「

忄」,聲符和「恭」不同,但皆有「共」。

(乙本)。皆从「

忄」,聲符和「恭」不同,但皆有「共」。

炎(儉)可相通,《詩.小雅.巧言》:「亂是用餤」。「餤」从食,炎聲。《經典釋文》:餤,徐本作「鹽」。(「鹽」字從「監」得聲)

《說文》「厂」部:厱,讀若「籃」。故「炎」和「儉」在古書中是可通用的。

「將」,還、尚、猶之意。《左傳.隱公十一年》:「邪而詛之,將何益矣。」

6.以及入地

「以」,如、若,若或。《戰國策.楚策》:「五國以破秦必南國楚。」「以」即「若或」。

7.唯邦之怲

「唯」,「則」之意。《尚書.呂刑》:「德威惟畏,德明惟明。」

8.將必以帀

將必,《墨子.非命下》:「則我以為天下將必不足矣。」「將必」即「必」。

9.鬼神之不祥

不「祥」,《左傳.成公十三年》:「君又不祥」,杜注:「祥,善也。」

10.![]() 惻其君

惻其君

![]() ,意符从「心」,通「愴」。

,意符从「心」,通「愴」。

《易.小過》:「從或戕之。」,馬王堆帛書則作「臧」。《易.豐》:「自藏之。」《經典釋文》:「眾本作戕。」故「戕」、「臧」互通。

《莊子.在宥》:「乃使臠卷,愴囊。」《經典釋文》:「愴,崔本作戕。」故「戕」、「愴」也互通。

這些字在古音是雙聲疊韻字,「愴惻」是雙聲連綿詞,《文選.寡婦賦》:「思纏綿以瞀亂兮,心摧傷以愴惻。」,註:愴惻,悲傷也。

11.![]() 鼎於下

鼎於下

![]() 从

从![]() 得聲。戢,藏。此句意指享有隨葬禮制。

得聲。戢,藏。此句意指享有隨葬禮制。

《說文》「八」部:必,分極也,从弋,弋亦聲。小徐本:从八弋聲。段注:八亦聲。(必是由「八」得聲)但「必」放在「八」部,在許慎的時代似乎讀「八」聲是不太可能的。在此似乎可以用旁轉的角度來看,「弋」的韻尾是k(職),戢的韻尾是p(緝),若![]() 讀為「戢」,可舉數例如下。《文選.弔魏武帝文》:「戢彌天乎一棺。」又《文選.贈賈長淵》:「俎豆載戢。」和「戢鼎」之意頗近,此字待詳考。

讀為「戢」,可舉數例如下。《文選.弔魏武帝文》:「戢彌天乎一棺。」又《文選.贈賈長淵》:「俎豆載戢。」和「戢鼎」之意頗近,此字待詳考。

12.子良為執

執,「質」之意。《左傳.成公十二年》:「交贄往來。」《後漢書.彭寵傳》李賢注引為「質」。《左傳.宣公十二年》提及鄭子家喪之事,文字即作「子良出質」。

13.命使子家利木三棺

「利木」,即「斲棺」。古代的棺木厚度隨身分而不同,在此是指將棺木弄薄,使其不合禮制。在《說文》「刀」部提到:「利,鈍也。」慧琳《一切經音義》記「斲木」之注:「今之犁也。」

《左傳.宣公十年》:「鄭子家卒,鄭人討幽公之亂,斲子家之棺。」那麼,「斲」是什麼樣的動作?六朝時人的認知是「拋棺見屍」,杜預的注解釋為「斲薄其棺,不使從卿禮。」似乎較為合理。

![]() (棺),「卷」和「棺」是雙聲疊韻字,可通。三棺是指「三重棺」,是卿大夫的禮制。《禮記.檀弓上》有相關記載,諸侯等級以下的棺沒有皮製的那層,而《禮記.喪大記》則記載了棺木厚度的分級。

(棺),「卷」和「棺」是雙聲疊韻字,可通。三棺是指「三重棺」,是卿大夫的禮制。《禮記.檀弓上》有相關記載,諸侯等級以下的棺沒有皮製的那層,而《禮記.喪大記》則記載了棺木厚度的分級。

14.![]() 索以

索以![]()

![]() 通「疏」,在此指固定棺木的東西。

通「疏」,在此指固定棺木的東西。![]() 是「媾和」之意,指與楚國媾和,《左傳.宣公十二年》:「楚退三十里而許之平。」

是「媾和」之意,指與楚國媾和,《左傳.宣公十二年》:「楚退三十里而許之平。」

15.![]() (犯)門而出

(犯)門而出

「犯」,私自逃走。鄭國的形勢是夾在晉、楚之間,所以在與楚國締結的條約上有「誓不叛楚」的相關要求。(《左傳》在文公十七年及宣公十一年皆有記載鄭國搖擺在晉楚之間的事。)

《禮記.檀弓下》:「犯人之禾。」鄭注:「犯,躐也。」

《禮記.坊記》:「民猶犯齒」。「犯」猶「僭」也。《禮記.學記》:「學不足躐等。」,《正義》云:「躐,踰越也。」

16.![]() (贍)之城基

(贍)之城基

![]() (贍),《管子.修靡》:「山不同而用贍。」校注:宋人作「掞」。從炎得聲之字可作「贍」。「贍之城基」的意思,參見《公羊傳.宣公十二年》:「寡人無良,邊垂之臣,以干天禍,是以使君王沛焉,辱到敝邑。君如矜此喪人,錫之不毛之地,使帥一二耋老而綏焉,請唯君王之命。」與《左傳.宣公十二年》:「若惠顧前好,徼福於厲,宣,桓,武,不泯其社稷,使改事君,夷於九縣,君之惠也,孤之願也」,《左傳》的「夷於九縣」乃鄭伯請楚國將鄭國視為楚之一縣,表明坦誠心意。「贍之城基」即與此義相近。

(贍),《管子.修靡》:「山不同而用贍。」校注:宋人作「掞」。從炎得聲之字可作「贍」。「贍之城基」的意思,參見《公羊傳.宣公十二年》:「寡人無良,邊垂之臣,以干天禍,是以使君王沛焉,辱到敝邑。君如矜此喪人,錫之不毛之地,使帥一二耋老而綏焉,請唯君王之命。」與《左傳.宣公十二年》:「若惠顧前好,徼福於厲,宣,桓,武,不泯其社稷,使改事君,夷於九縣,君之惠也,孤之願也」,《左傳》的「夷於九縣」乃鄭伯請楚國將鄭國視為楚之一縣,表明坦誠心意。「贍之城基」即與此義相近。

17.戰於兩棠……

在《春秋.宣公十二年》記載:「夏六月乙卯,晉荀林父帥師及楚子戰于邲。」而《呂氏春秋.至忠》裡卻是記為「荊興師,戰于兩棠,大勝晉。」,《呂氏春秋》在紀錄此事的用字上與竹書更為接近。

二、〈鄭子家喪〉與《鐸氏微》的關係

〈鄭子家喪〉是以《左傳》宣公十二年∼十四年的晉楚邲之戰為背景,並附記宣公四年之事。中心思想則是表明楚莊王藉由「恢復禮制」的旗幟興兵、稱霸。此次會將〈鄭子家喪〉與《鐸氏微》二者聯繫,主要乃是由於《漢書.藝文志》列出戰國的《春秋》學有此書傳下(現今已不存)。班固在條列書名下作注,此書即楚國大夫鐸椒所作。《史記》也有相關記載(〈十二諸侯年表〉有簡略介紹春秋學之發展),鐸椒為楚威王之傅,為楚威王採取史書所記載的成敗故事編成《鐸氏微》。類似的著作還有《虞氏春秋》,乃是趙孝成王時所成的書。唐代孔穎達引劉向《別錄》,提到《左傳》的歷代流傳,便有鐸椒之名,鐸椒授虞卿(《虞氏春秋》),虞卿授荀卿(荀子)。

分析兩文可以產生聯繫的原因在於:

1.時代接近。楚威王在位的年代是339∼329B.C.,竹書的年代與此相近。

2.《鐸氏微》是楚人所寫,而竹書也採取楚國的立場書寫。如文中稱楚王為「王」,稱其他國為「人」。

3.取材的角度相近。據《史記》等書述《鐸氏微》的編纂原因,乃是吸取事件「成敗」的教訓,竹書的內容也採取這種立場。

因此,馮時老師認為〈鄭子家喪〉一文可能是失傳的《鐸氏微》之部分內容。他根據〈鄭子家喪〉而推測《鐸氏微》書中可能的特色有:

1.以楚人的歷史觀來看歷史事件,如《左傳》未提及邲之戰的原因,但竹書解釋詳細,乃是鄭子家破壞禮制,楚國是為了維護禮制才興兵。

2.不拘於《左傳》原文,有所摘取、刪除,同時也補充《左傳》所未記載的材料。

3.調整記錄史實次序,使揉合成一篇。《左傳》記錄此事仍受限於編年記事之方式而按年月記載,但竹書則是只取邲之戰的前因後果,將其獨立出來,而使之成篇。

三、討論

林義正老師:此文筆法如在提及楚莊王時是寫楚「王」,這種稱呼方式和《春秋》的筆法有衝突(《春秋》稱楚之國君為楚「子」),若是《鐸氏微》的內容,為何是放在《左傳》的傳承系統呢?

馮時老師:目前是假設這篇簡文可能是《鐸氏微》的內容。上博簡有許多以楚人立場書寫的文章。

林義正老師:不過簡文有個中心思想:「維護禮制」,這樣的想法和《春秋》、《左傳》是一致的。楚國要興兵,所持的也是中原地區的口號,表示遵守禮制規範是最重要的行為準則。

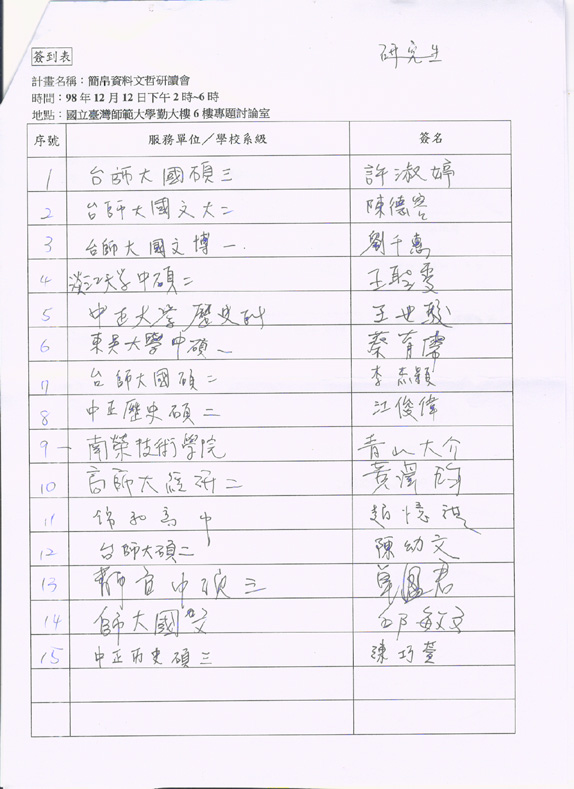

當日參與人員簽到表:

活動照片:

↑

林素英老師主持研讀會(右立者)

↑

與會的老師(部份)

↑

林素清老師以投影片導讀簡文

↑

馮時老師導讀

↑

參加本次研讀會的人員

↑

馮時老師板書釋讀簡文