98年11月研讀會摘要

(本頁會議內容為 許淑婷 整理紀錄,非發表人原始文章)

時間:98年11月22日下午2時~6時

地點:國立臺灣師範大學勤大樓6樓專題討論室

主持人:林素英 (台師大國文系專任教授)

|

研讀 |

研讀日期 (年月日) |

主讀人 |

研讀內容 (書目章節或篇次) |

討論議題 |

|

1 |

98.11.22 下午2時~4時 |

黃麗娟 (臺灣師範大學國文系助理教授) |

〈莊王既成〉 〈申公臣靈王〉 |

〈莊王既成〉與〈申公臣靈王〉導讀 |

|

2 |

98.11.22 下午4時~6時 |

林啟屏 (政治大學中文系專任教授) |

〈姑成家父〉 |

〈姑成家父〉導讀 |

主讀內容:

第一場 黃麗娟老師 《莊王既成》與《申公臣靈王》導讀

黃老師介紹他所導讀的兩篇文章,內容性質近似於《國語》,是記載各國之事,但流傳至漢代時未收入祕府藏書,因此沒有被編入《國語》之中,故而可將這兩篇文章視為《國語》的佚篇。導讀的方式是藉由解釋簡文中的疑難字之字形字義,進而理順簡文的文意,瞭解文章內容。

(一)《莊王既成》

1.簡一第六字

從金睪聲,可隸定為「鐸」(定紐鐸部),配合前文「亡」字,「亡鐸」在典籍好作「無射(喻紐鐸部)」,是鐘的別名。金文例子有:西周南宫乎鐘銘「作大林協鐘,兹名曰無(射)」;曾侯乙編鐘287.4號銘文「亡鐸」讀作「無射」。文獻例子有:《國語.周語下》:「周景王將鑄無射,而爲之大林。」《禮記.月令》:「季秋之月……其音商,律中無射。」無射鐘是一種高音的鐘,而大林鐘是低音的鐘,在《國語》的記載裡,周景王因為想要以極高和極低音的鐘編成一套,已被大臣所勸阻,但他仍不死心,最後導致不好的下場。簡文的原釋文將「無鐸」釋為「無敵」,但「無敵」的意義無法與下文順讀,在此應當解為「無射」,是以音階名代為鐘名,指的即是楚王鑄了一口鐘。

2.簡一第九個字![]() 從酉從皿臽聲,隸定為「

從酉從皿臽聲,隸定為「![]() (匣紐談部)」,陳佩芬釋文及李學勤皆認為是《呂氏春秋.不茍論.贊能》所提之「沈尹子荊」,「沈尹」是官名。王輝引用包山楚簡165、177的「

(匣紐談部)」,陳佩芬釋文及李學勤皆認為是《呂氏春秋.不茍論.贊能》所提之「沈尹子荊」,「沈尹」是官名。王輝引用包山楚簡165、177的「![]() 尹」以及《通志.氏族略》:「藍尹氏,楚大夫尹

尹」以及《通志.氏族略》:「藍尹氏,楚大夫尹![]() 之後也」,認為傳世的「沈」字不是沈尹子桱的「氏」。黃老師解釋說,「沈」字為氏,原文字應該作「

之後也」,認為傳世的「沈」字不是沈尹子桱的「氏」。黃老師解釋說,「沈」字為氏,原文字應該作「![]() 」(楚簡作「

」(楚簡作「![]() 」),後來以官為氏,分為二支,一支是藍尹氏,另一支是尹亶氏,接著才發展出「沈」這個姓氏。

」),後來以官為氏,分為二支,一支是藍尹氏,另一支是尹亶氏,接著才發展出「沈」這個姓氏。

3.簡二第五個字

陳佩芬隸定為「![]() (見紐宵部)」,即「賞」字。這個字有多種解釋,李學勤讀成「徼(見紐宵部)」,蘇建州隸定為「賓」,沈培則進一步與下字連讀成「賓客」。依字形來看,陳佩芬的見解比較正確,字體上半部所从的「

(見紐宵部)」,即「賞」字。這個字有多種解釋,李學勤讀成「徼(見紐宵部)」,蘇建州隸定為「賓」,沈培則進一步與下字連讀成「賓客」。依字形來看,陳佩芬的見解比較正確,字體上半部所从的「![]() 」形就是「高(

」形就是「高(![]() )」、「喬(

)」、「喬(![]() )」、郭「

)」、郭「![]() 」、「京(

」、「京(![]() )」、「享(

)」、「享(![]() )」這些字所从的城郭之形,因此依字形應該隸定作「

)」這些字所从的城郭之形,因此依字形應該隸定作「![]() 」,讀作「享」。金文鐘銘常見「永持用享」(楚王酓章鐘)、「用享大宗」(

」,讀作「享」。金文鐘銘常見「永持用享」(楚王酓章鐘)、「用享大宗」(![]() 鐘)的句子。將這個字解為「享」和它所从的城郭形有關係,古人對高大的城牆會有崇拜的心理,而「享」字的意思即是藉由崇拜所衍生的一種祭祀行為。而且从城郭形的這系列文字,大多有疊韻或是同韻部的情況(在「陽」部或「幽」部),也可說明它們的來源很密切。既然這個字不是「賓」,則順讀下的次字也不該順理成章的解為「客」字。

鐘)的句子。將這個字解為「享」和它所从的城郭形有關係,古人對高大的城牆會有崇拜的心理,而「享」字的意思即是藉由崇拜所衍生的一種祭祀行為。而且从城郭形的這系列文字,大多有疊韻或是同韻部的情況(在「陽」部或「幽」部),也可說明它們的來源很密切。既然這個字不是「賓」,則順讀下的次字也不該順理成章的解為「客」字。

此字有磨泐,字形看起來像金文的「備」(![]() 、

、![]() )字寫法,《廣雅•釋詁》謂「備」曰「具也」,所以這兩個字或許可以順讀為「享備」,在簡文中連讀即是「以待四鄰之享備」。簡二第五個字不可能是「賓」字的原因在於楚簡的「賓」字,到目前為止所發現的,字形都很固定,和此字形狀不同,所以黃麗娟老師認為此字非「賓」,也就不可能順讀成「賓客」了。與上下文相看,解作「享備」也與祭祀較有關連,似乎更為適當。

)字寫法,《廣雅•釋詁》謂「備」曰「具也」,所以這兩個字或許可以順讀為「享備」,在簡文中連讀即是「以待四鄰之享備」。簡二第五個字不可能是「賓」字的原因在於楚簡的「賓」字,到目前為止所發現的,字形都很固定,和此字形狀不同,所以黃麗娟老師認為此字非「賓」,也就不可能順讀成「賓客」了。與上下文相看,解作「享備」也與祭祀較有關連,似乎更為適當。

4.簡三的「載之![]() 車」,黃麗娟老師比較贊成李學勤先生的見解,即《國語.魯語下》的「節專車」,讀作「擅車」。

車」,黃麗娟老師比較贊成李學勤先生的見解,即《國語.魯語下》的「節專車」,讀作「擅車」。

5. 「殹(影紐脂部)」字,陳佩芬讀成「也(余紐歌部)」,李學勤讀成「繄(影紐脂部)」,黃麗娟老師認為可以讀成「抑(影紐質部)」,亦即「或」之意。若照陳佩芬對此字的釋讀,簡文的斷句會與另兩位的不同。

6.簡三倒數第二字、第四字

(此字右側是一豎筆,沒有彎勾)

從舟夸聲,陳佩芬認為「舿」是「舸」的古文,李學勤舉《方言》「南楚江湘凡船大者謂之舸」證「舿」、「舸」為方言代語。董珊則認為是「航」字,但在楚方言裡,「元」、「陽」二部的字很少通轉,這是楚方言的特色,而且「航」字在先秦也很少當成名詞使用。金文的「舿」字作「![]() 」,从舟,大、于皆聲。(「大」是月部)「舿」、「舸」可以互釋,所用即是「大」聲。「舿」是月部,「舸」是歌部,這兩個字可以替換是因為聲部能夠雙向變讀,雙聲符字能夠雙向釋音,在楚文字是常見的。「舿」上的「大」字常訛變為「犬」,例如「哭」、「伏」兩字的「犬」原本應該作「大(即「人」)」字。

」,从舟,大、于皆聲。(「大」是月部)「舿」、「舸」可以互釋,所用即是「大」聲。「舿」是月部,「舸」是歌部,這兩個字可以替換是因為聲部能夠雙向變讀,雙聲符字能夠雙向釋音,在楚文字是常見的。「舿」上的「大」字常訛變為「犬」,例如「哭」、「伏」兩字的「犬」原本應該作「大(即「人」)」字。

(二)《申公臣靈王》

1.第四簡墨釘下第一個字「![]() (

(![]() )」(疑紐魚部),从戈吾聲,陳佩芬讀為「吾」,當作第一人稱。李學勤讀為「禦」(疑紐魚部),認為是《左傳.襄公二十六年》楚、秦侵鄭之事。若與下文通讀,李學勤的說法比較合理。但就整篇簡文來看,在楚地析述的戰役應該有二次,一次是《左傳》有記載的襄公二十六年鄭楚交戰,另外一次即是簡文中所載的吳楚交戰,時間即在楚靈王時。

)」(疑紐魚部),从戈吾聲,陳佩芬讀為「吾」,當作第一人稱。李學勤讀為「禦」(疑紐魚部),認為是《左傳.襄公二十六年》楚、秦侵鄭之事。若與下文通讀,李學勤的說法比較合理。但就整篇簡文來看,在楚地析述的戰役應該有二次,一次是《左傳》有記載的襄公二十六年鄭楚交戰,另外一次即是簡文中所載的吳楚交戰,時間即在楚靈王時。

楚國的傳位世系是楚莊王→楚共王→楚康王→楚靈王。在楚莊王時,申公是當時的大夫。楚國由陳國得來的夏姬被楚王賜給湘尹,途中被申公子劫至晉國。申公子在晉國時又被派至吳國。吳楚之間有七次戰爭,申公子很有可能在這七次戰役中曾率領軍隊與楚國對戰。在楚靈王時,申公子才表示自己的立場,而被這篇簡文記錄下來。

2.

第四簡倒數第三字「![]() (

(![]() )」从止从首,止、首皆聲。止屬之部,首屬幽部,「止」、「首」因為韻部相近而拼合成雙聲符字,這種拼字法在楚簡中常見。陳佩芬讀此字為「首」,認為申公子地位是「皇首皇子」(第一個皇子)。李學勤則讀此字為「止」,說申公子在析述之戰時阻止了王子圍(後來的楚靈王)的兒子。李學勤的說法比較合理。再者,若說「子皇」是字,然而文獻上記載申公的字是「子靈」,《左傳》與《史記》上也找不到申公的字是「子皇」的證據,所以也不能將「子皇」解為申公的字。

)」从止从首,止、首皆聲。止屬之部,首屬幽部,「止」、「首」因為韻部相近而拼合成雙聲符字,這種拼字法在楚簡中常見。陳佩芬讀此字為「首」,認為申公子地位是「皇首皇子」(第一個皇子)。李學勤則讀此字為「止」,說申公子在析述之戰時阻止了王子圍(後來的楚靈王)的兒子。李學勤的說法比較合理。再者,若說「子皇」是字,然而文獻上記載申公的字是「子靈」,《左傳》與《史記》上也找不到申公的字是「子皇」的證據,所以也不能將「子皇」解為申公的字。

3.第九簡第四個字「![]() 」,上辰下日,晨字。陳佩芬解為「辰」,亦即「時辰」之意。在包山楚簡裡常有「以晨當辰」、「以辰當晨」的例子。

」,上辰下日,晨字。陳佩芬解為「辰」,亦即「時辰」之意。在包山楚簡裡常有「以晨當辰」、「以辰當晨」的例子。

4.

第九簡第五、六字「![]() 步」:「

步」:「![]() 」字,陳佩芬認為是「鈇」,讀為「扶」,李學勤則認為是「斧」字。黃麗娟老師認為,「

」字,陳佩芬認為是「鈇」,讀為「扶」,李學勤則認為是「斧」字。黃麗娟老師認為,「![]() 」應該就是「釜」,與其由「

」應該就是「釜」,與其由「![]() 」→「鈇」→「釜」,不如直接依字形排列的位置不同,直接作「釜」。在文獻中有「鼎鑊」之刑,而釜、鑊皆有鍋子的意思,所以當成某種刑罰來看,也與簡聞得意思比較相合。至於「步」字,黃麗娟老師以為不要將「步」視為衍文(李學勤之說),而是當成疊韻連綿詞。

」→「鈇」→「釜」,不如直接依字形排列的位置不同,直接作「釜」。在文獻中有「鼎鑊」之刑,而釜、鑊皆有鍋子的意思,所以當成某種刑罰來看,也與簡聞得意思比較相合。至於「步」字,黃麗娟老師以為不要將「步」視為衍文(李學勤之說),而是當成疊韻連綿詞。

第二場 林啟屏老師《姑成家父》導讀

林啟屏老師將原來的簡序重新排定後,以原來竹簡編號來做新排序為:

1→6→7→8→2→3→4→5→9→10

這篇文章是站在姑成家父(郤犨)的立場來記述三郤的事情,與《左傳》、《國語》站在晉厲公立場來記敘同一事件的詮釋立場有所不同。

【簡一】:這支簡說明郤犨的個性在行政業務上有主見及自己的判斷,可能因此得罪晉厲公(在成公十七年鄢陵之戰時也與欒書產生嫌隙)。《書.金縢》裡記載了周成王與攝政攬權的周公之間有所嫌隙,但後來化解誤會的歷史故事,然而姑成家父雖與周公有類似的境遇,卻沒有機會化解誤會。

在這支簡裡也可以看到,三郤處理白狄(此部族後來建立中山國)問題時,是仰賴三郤的氏族軍,氏族軍是這時候用兵的基本單位,文獻上所載的「六軍」應當是擴大徵兵,而魯國有「丘甲」,則是全國徵兵了。

周鳳五先生將原釋文「不思反廷,……」斷為「不思反,廷……」,「思」作「許」,「廷」為「躬」之形誤。「躬與士……」即親自挑選白狄中有能者自治。

【簡六】:提及姑成家父個性正直,而欒書因為鄢陵之戰沒有建功而想報復。欒書刻意勸姑成家父能夠默默無聞而苟全於今才是正確的。

【簡七】:欒書勸姑成家父不要太出鋒頭,以保自身,但姑成家父以為自己不敢用委曲求全的方式侍奉國君,要做正確之事,深謀遠慮。雖不合世,合義無咎。這段自白明顯看出郤犨的個性強硬。

【簡八】:欒書向晉厲公挑撥,指斥郤犨。

【簡二】:「與」字後有缺,可能和白狄的事務有關。郤奇可能建議帶領三郤和白狄發動小型政變,讓晉厲公知道三郤的立場。

【簡三】:郤奇提出的逼宮建議事一種手段,不是意圖篡位,而且三郤有氏族軍,當握有軍隊的時候,既有力量,也就有退路可以保全自我。此處凸顯出有臣之節,反見君應該有相應之節,卻不見君有節。

【簡四】:姑成家父認為擁軍自重是不義的,而且真的如此做了,也會被其他人認為他是不能事君的人,如此則各國無人會接納他們。姑成家父也承認自己的行事作風強硬。

【簡五】:「唯」,季旭昇解為「雖」。姑成家父已清楚會遇到什麼事情,但自表心跡。他認為應該做一些讓國君滿意的事情,再向國君請求不要對三郤有所裁罰或其他舉動。而姑成家父安撫白狄的行為,可知叛服無常的白狄在此時又開始作亂。

【簡九】:白狄可能想做姑成家父的後盾,而姑成家父因為長魚翯私下侵犯白狄之故,綁了長魚翯及其母、妻。「恩」,周鳳五解為「因」,「公恩亡告」即「公因無告」。強門大夫的「強門」是古代朝廷的五門之一。強門即是五門中的「庫門」。

|

路寢

路門 始門 應門 雉門

廷

庫門 阜門 |

晉厲公命令強門大夫放出庫門內的人,拿兵器應付三郤的人馬。

【簡十】:這支簡記述了姑成家父在這次事件的下場,三郤的領導人立即處死,三郤的族人不再被重用,使得三郤從此沒落。而晉厲公失去真正可以仰賴的忠誠氏族,後來也被欒書所弒。

簡九與簡十所敘述的事件出現一個問題:強門大夫所釋放的人是否為白狄?經過研讀會的討論,認為應該是已求在庫門內的其他囚犯,而不是被欒書所擒捉的白狄之人。欒書應該是把人囚在自己的住處,因為他是私下捉白狄人,就此挑起三郤的不滿。

林啟屏老師提出一些反思的觀點,像是晉國所受的思想薰陶及來源為何?例如中山國不是中原部族所建立的,但受到儒家思想影響的跡象很明顯。而且這篇簡文是楚簡,記載的卻是晉國的歷史,那麼文章中所透露出來的思想是晉國的,或是楚國的?應該算是哪國的文化影響?再者,楚簡鈔寫手的程度以及文化背景,以及鈔寫時所產生的失誤,對文章內容會有多大的影響?這些都是在研讀這類與傳世文獻記載有所不同的佚籍時,需要注意的地方。當然,以《姑成家父》這篇文章來說,揭示我們的是同一件史實在不同的詮釋者立場,會有不同的切入點,或許是不能夠直接評斷何種是正確的。在晉朝時曾出土過汲冢竹書,其中的《竹書紀年》記載史事的角度也和傳世文獻是站在不同的詮釋立場。以此言之,春秋時期三晉的歷史和野史記述系統,應該也和《左傳》有所不同。

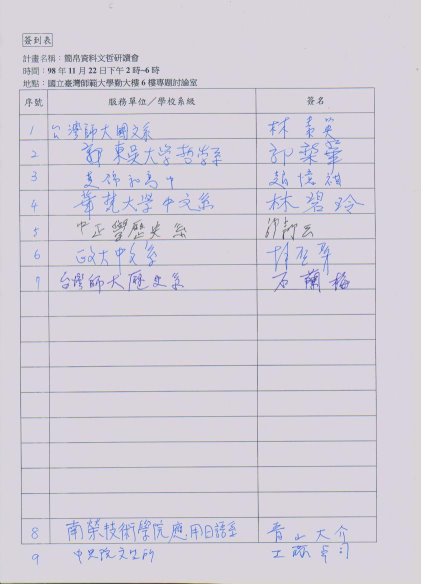

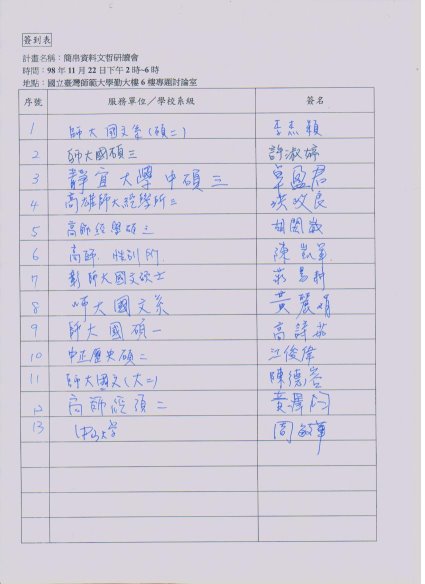

當天參與者:

活動當天照片:

黃麗娟老師主講(照片中持麥克風者)

黃麗娟老師板書解釋具有城郭形偏旁系列字

黃麗娟老師老師解釋楚系文字的合體現象以及「大」字訛成「犬」字形

林啟屏老師主講(持麥克風者)

聽講的同學們

聽講的同學們