98年9月研讀會活動成果紀錄

(本頁會議內容為 許淑婷 整理紀錄,非發表人原始文章)

議程表:

98學年度9月份研讀活動

時間:98年9月26日下午2時~6時

地點:國立臺灣師範大學勤大樓6樓專題討論室

主持人:林素英 (台師大國文系專任教授)

|

研讀 |

研讀日期 (年月日) |

主讀人 |

研讀內容 (書目章節或篇次) |

討論議題 |

|

1 |

98.09.26 下午2時~4時 |

林義正 (台大哲學系專任教授) |

〈季庚子問於孔子〉 |

晚年的孔子與季庚子之互動關係 |

|

2 |

98.09.26 下午4時~6時 |

潘玉愛 (文藻外語學院通識教育中心專案教師) |

〈三德〉 |

〈三德〉的相關問題 |

摘要:

一、主讀內容

第一場 林義正老師 〈晚年的孔子與季庚(康)子之互動關係〉

本講由魯國季氏的譜系介紹始,再由傳世文獻如《論語》、《左傳》、《史記》等蒐羅有關孔子的生平資料及編成年表,講解孔子對魯國政局的看法,以及對「周道」的想法。題目所訂的「晚年」由《論語》「吾老矣,不能用也」繫於孔子63歲時,故晚年約當此前後計算。上博五〈季康子問於孔子〉一文可見孔子強調領導者的基礎應在「上位者應如何表現才能讓下位者願意配合」,強調領導者本身的修養攸關治民,不同意季氏僅從如何役使人民來問政的觀點,而此篇文章亦可與《論語》「政者,正也。子帥以正,孰敢不正?」、「茍子之不欲,雖賞之不竊」等相參看,強調的重點在統治者本身。

魯國三桓的思考是以己身利益為優先,孔子則是以魯國的利益為優先,二者在最終的政治目標與價值觀有所矛盾,致使季桓子最終仍未重用孔子,但仍囑咐季康子政事方面可諮詢孔子。然而季康子問政時,文獻記載及簡文的孔子言語多有批評或採取不答方式,表示他不同意季康子的做法,二者於為政思想未能有太大的交集。此二篇簡文可做傳世文獻所記載之孔子與季氏互動、問政之內容的補充。

孔子的政治思想,如「導之以德,齊之以禮」、「依周公之典」及「反對用賦」等觀念,其後學則發展出「德禮派」(孔門德行科)及「現實派」(孔門言語科、政事科、文學科),二者之間產生衝突。孔子弟子冉求為季氏宰,為季氏行聚斂而遭孔子批評,可見在孔子之時,其學生已有繼承孔子思想一端而分別發展的情況,而至戰國初期因孔子之孫子思之故,德禮派佔上風,使得後世儒學發展傾向此一面向。

孔子與季氏的關係最終因季氏的尊道之心不敵權衡利害之私,導致雖以國事相詢,仍是虛與委蛇。最後林義正老師據上述的孔子如何與季氏互動之思想,提出一些哲學的觀照,如人格理想、道德規範、政治規範、天地之道等範疇,提示「君子不器」、「從本著手」、「人順天道亦有所抉擇」等。

第二場 潘玉愛老師 〈淺談《三德》〉

本講為潘老師閱讀〈三德〉及其他學者相關研究著作後,主要參考曹峰先生提出問題的方式,重新思考「應用何種方法理解〈三德〉」。潘老師提出的幾個討論點:

(1) 天人共論:從用詞之相似談

如《大戴禮記》、《黃帝四經》、《禮記.月令》、《經法.道法》等提到「天人」、「天地」詞語,以及「時」的概念是「自然的」或「超越自然」,將簡文與傳世文獻做一對讀比較。

(2) 順天之常的意涵是否為《荀子》天行有常?

討論「順天」概念,《周易》、《左傳》、《尚書》的「順天」是中立性的價值,在先秦子書中卻有各自的立場與核心。潘老師認為〈三德〉的「順天」概念偏向《管子.四時》,是客觀性的。

討論「天常」概念,《呂氏春秋.仲夏紀》有抽象性的描述,然〈三德〉較簡潔,無法明確看出天常的意向。《左傳》有「告之則頑,舍之則嚚,傲很明德,以亂天常」之句,此表達的是典範供人參考、效法。《老子》、《莊子》、《荀子》屢提及「常」,但有明確提出「天常」的是《荀子》,然而荀子是「天人二分」,「天地人」分舉,「人」限定為有身分的君子,細論之,與〈三德〉的立論基礎不同。

(3) 善哉的使用

《左傳》會將「善哉」置於句首先行感嘆,但〈三德〉是置於中間或最後。且此善哉與「福」、「禍」相關的告誡性句子相連,與《易傳.謙》《易傳.豐》等內容相近,容易讓人聯想至鬼神宗教觀。

潘玉愛老師總結本講是想利用客觀資料與〈三德〉對讀,來看「可以看到什麼」,而盡量不受各種學派學說的影響,將〈三德〉以學派思想的角度來解讀。

二、綜合討論(非逐字稿)

陳麗桂老師:黃老之學所言的「天常」、「度」是黃老學說的重心,有政治目的,屬於統御術,欲由天道提煉出人道(刑名)。荀子是「自然的度」,天常之提出是推翻「意志天」。上博的〈三德〉、〈凡物流形〉是表述方式較為特殊的篇章,〈三德〉是用否定的、警戒的表述,反面的說法,與傳世典籍多用正面論述頗有不同。〈凡物流形〉則是設問甚多。這些看起來帶有濃厚宗教性、警戒性的言語,可能是創作年代早,才會保留此種警悚的論述方式。

郭靜云老師:〈淺談《三德》〉是由「天常」來發問,然而此詞脫離各學派說法已很清楚,各種論述方式皆能符合引用之文獻,可見「天常」是各學派的基礎性概念。(提問林義正老師關於楚簡的文獻是否與《史記》等傳統文獻有解讀上的角度不同、思想相同或相異?)

林義正老師:傳統文獻的詮釋直至現在,其本身解讀沒有共同的定論,故無法與出土楚簡做相同、相異的比較,且傳世文獻在漢代,曾因應政治目的之需要以及其他因素,長時間經儒生們潤飾及整理後,在文字與思想上趨向統一。但仍可由出土文獻彼此作對讀,如漢初出土文獻(傳本尚未經過太多潤飾即入墓葬)與先秦文獻之間比較。另外,不要預設學派概念來看先秦思想,不能用後代的概念去看前代,因為可能很多思想是各派共有的基礎表述。至於古書的解釋,有史學的作法,意在存真;哲學的作法,則將不一致的材料貫通,作一創造的解釋。(提問潘玉愛老師用哪種方式解〈三德〉?以「學派」或「政治」、「宗教」之角度?)

潘玉愛老師:因2006∼2008年簡帛網站上對此篇之討論多由「政治」、「鬼神」等方向來談,便思考「我該如何看〈三德〉」,想藉由不帶任何家派立場之方式,客觀解讀。

林義正老師:日本的池田知久教授有一支團隊,其做法即是羅列傳統典籍的類似文句作比對,來看彼此的相關性如何。但這種作法須有預設,如「三德」一詞須有相同的意義基礎,其比較才有意義。建議採取「以經解經」之內證較好,且仍要有各家派思想為基底,並注意各派共通之處,才能解讀文獻。再者,檢索出現的字詞,如《管子》有「天常」一詞,但有人認為該詞作「天當」才對,則要如何判斷?又古代「天道」、「天命」二詞似乎互用,後來又發展出對於「天」之解釋有不同說法,則「天」的概念應要澄清。

陳麗桂老師:郭店簡之中可以明確判斷是儒簡的部份,多半具有補充、印證傳世文獻的功能,與傳世文獻衝突者較少。但簡文裡的道家文獻,與傳世文獻就有較大的歧異。又,搜索資料是重要的,但須回到原典,不宜當下判斷,而且義理的推測仍需有「小學」的根據,因為詞語之語義會隨時代而更改,不應忽略訓詁問題,不能一概用後代的概念解釋古代的語詞。

林碧玲老師:由〈三德〉的第一至第七支簡來看,「無」是楚地的重要用法,而簡文透露出此文可能是對《詩》、《書》傳統的表述,或許是南方學者對此傳統的反思而撰作的文章,後續以「敬」為表述方式,由「天常」的秩序性講天道,再回到「敬」的概念告誡國君,如《詩經.周頌.敬之》之義。「善哉善哉三善哉」是呼應第一簡「天地人」的說法,北方《詩》、《書》中的思想到了南方,則轉化成「天常」的概念。此篇是南方學者讀了《詩》、《書》後,立基於南方本有的思想背景,所做的創造性詮釋。

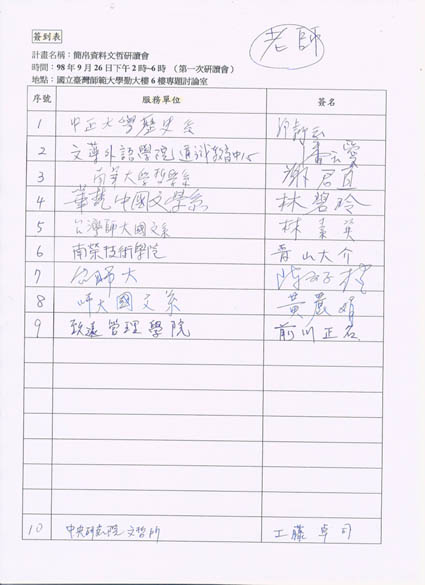

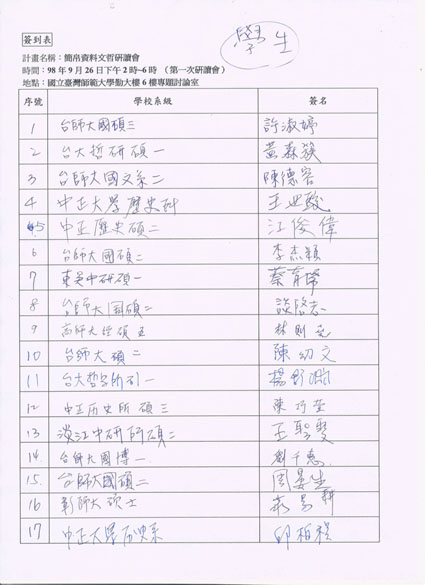

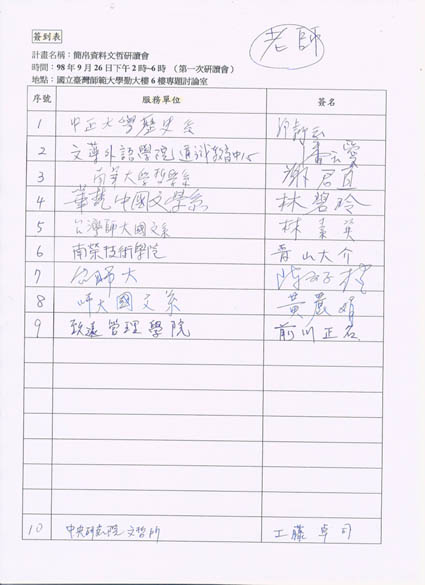

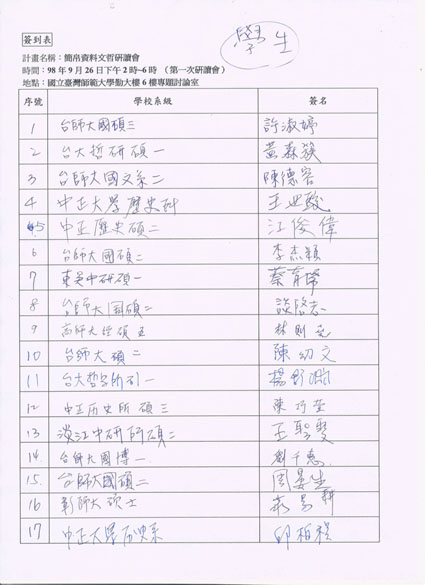

當日活動參與人員簽到表:

當日活動照片:

↑林義正老師主講

↑林義正老師主講

↑潘玉愛老師主講

↑參與研讀會之師生

↑參與研讀會之師生

↑陳麗桂老師發言

↑林碧玲老師發言(第一排左數二)